Votre panier est vide !

La prévisualisation du panier, ne peut pas fonctionner sans Javascript d'activé !

Un immense zoom arrière à partir de notre Terre. Suivez le fil !

La planète où nous vivons.

Notre satellite naturel.

La planète la plus proche de la Terre.

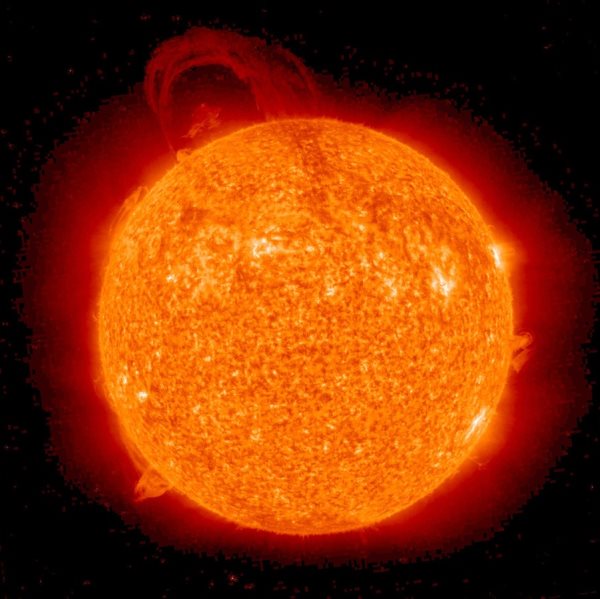

L'étoile la plus proche de la Terre. Le centre du Système Solaire.

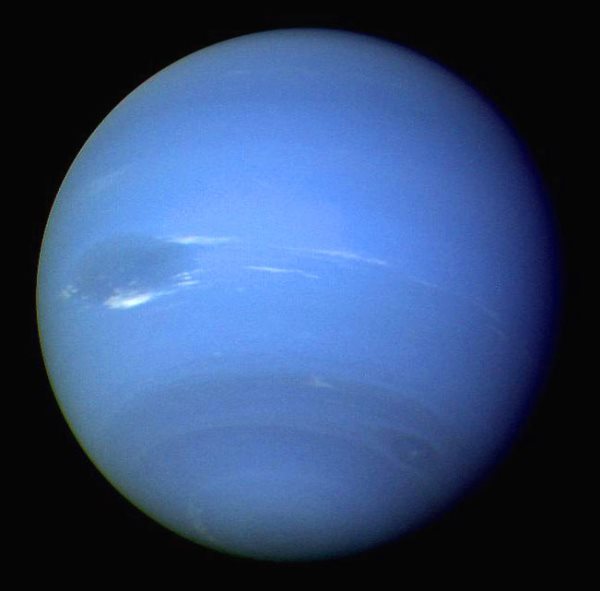

La plus éloignée des 8 planètes du Système Solaire, depuis que Pluton n'est plus considérée comme une planète à part entière.

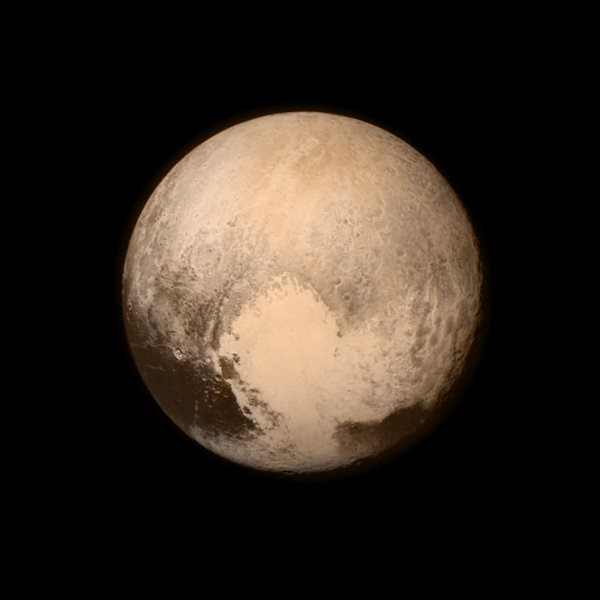

Découverte en 1930, elle a longtemps été considérée comme la 9ème planète du Système Solaire. Toutefois, en 2011, l'Union Astronomique Internationale a décidé que Pluton était trop petite pour mériter le titre de planète. Plus précisément, Pluton ne remplit pas l'un des critères officiels qui caractérisent les planètes: elle n'a pas éliminé de son voisinage certains corps de taille comparable à elle (objets transneptuniens). Elle est donc qualifiée de "planète naine", de même que Céres (le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes).

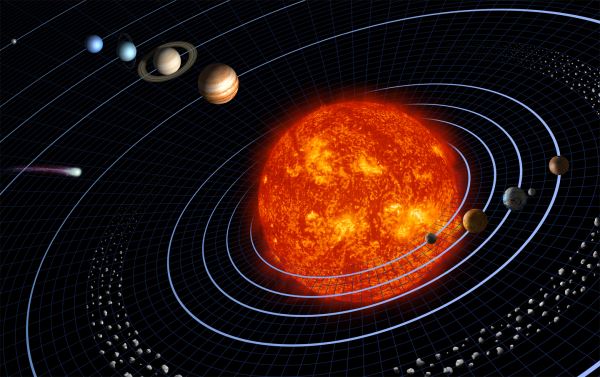

Le Soleil et tout ce qui gravite autour: 8 planètes et leurs satellites naturels, 5 planètes naines, et d'innombrables petits corps (astéroïdes, comètes...). On considère que le Système Solaire s'étend jusqu'à une limite appelée héliopause, où le vent solaire (flux de particules émis par le Soleil) devient extrêmement faible et cède la place au milieu interstellaire.

L’étoile la plus proche du Soleil. Proche, mais déjà si lointaine que le kilomètre n'est plus très approprié pour indiquer sa distance. On utilise l'année-lumière (al), qui est la distance parcourue par la lumière en un an à la vitesse de 300 000 km par seconde. Proxima du Centaure est à 4,2 al, ce qui signifie que sa lumière met 4,2 années pour nous parvenir.

La plupart des étoiles visibles à l'oeil nu dans le ciel sont à moins de 1 000 al.

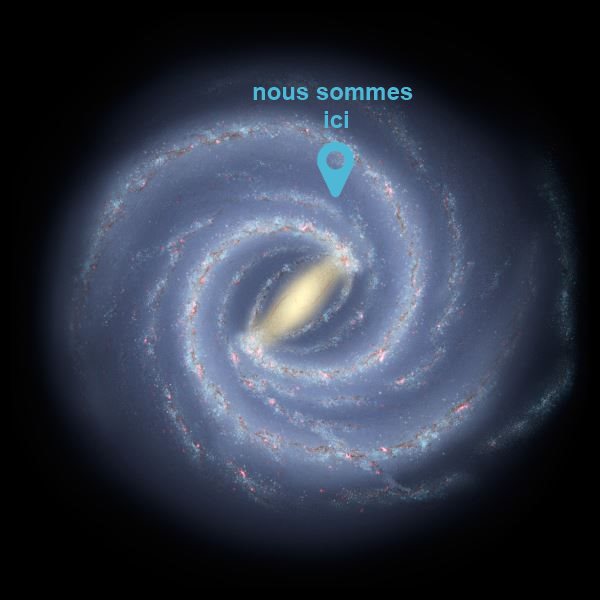

Notre galaxie, un vaste groupe de 250 milliards d'étoiles auquel appartient le Soleil et toutes les étoiles que nous pouvons distinguer dans le ciel. La Voie Lactée est une galaxie "spirale" formée de plusieurs bras. Le Soleil réside au bord d'un bras appelé bras d'Orion, à 28 000 al du centre de la galaxie. Il tourne autour du centre galactique à la vitesse de 230 km/s.

Un autre exemple de galaxie, assez semblable à la Voie Lactée. Cette galaxie est visible à l'oeil nu par bon ciel noir, dans la constellation d'Andromède. Compte tenu du temps mis par sa lumière pour nous parvenir, nous la contemplons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années.

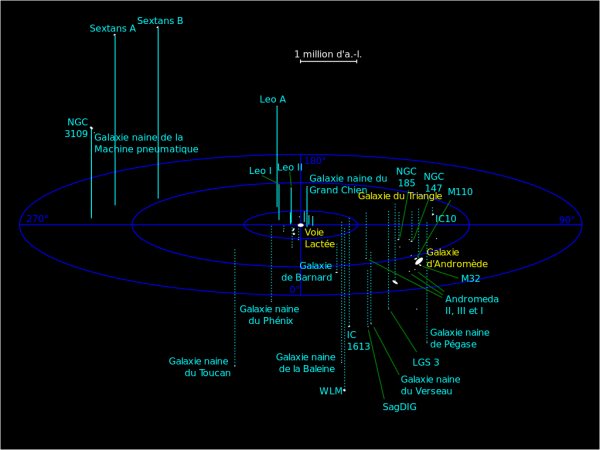

Les galaxies sont rassemblées en amas, sous l'action de la force de gravitation. La Voie Lactée, la galaxie d'Andromède, et une quarantaine d'autres galaxies, sont regroupées dans un amas de galaxies appelé Groupe local.

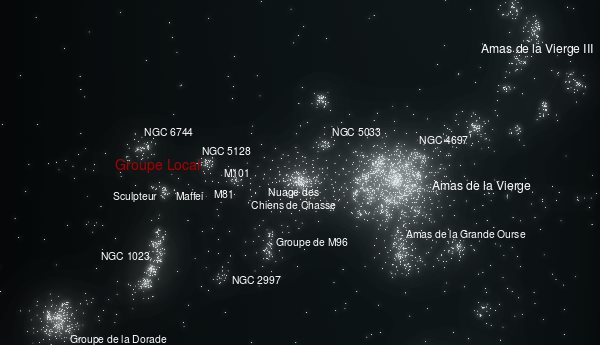

Un autre amas de galaxies, que nous pouvons admirer depuis la Terre dans la constellation de la Vierge. Il rassemble près de 2000 galaxies, dont 3 galaxies elliptiques géantes et une dizaines de galaxies spirales (les autres étant des galaxies naines ou irrégulières).

Une centaine d'amas de galaxies entourent l'amas de la Vierge, pour former un immense ensemble d'environ 10 000 galaxies: un superamas. Comme l'amas de la Vierge est au centre de ce superamas, on l'appelle superamas de la Vierge. Notre galaxie et l'ensemble du Groupe local en font partie.

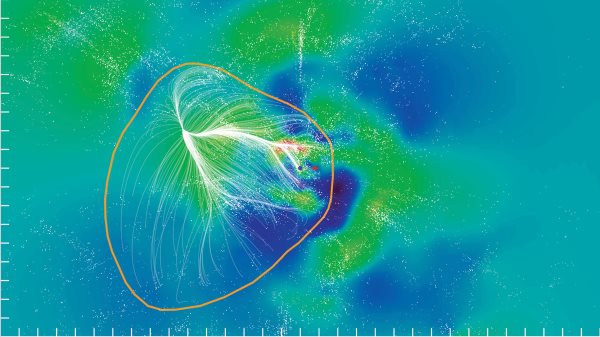

Selon une découverte annoncée en 2014 par une équipe de chercheurs dirigée par Brent Tully, le superamas de la Vierge est lié à d'autres superamas (superamas de l'Hydre, du Centaure et de Pavo-Indus) au sein d'un ensemble de plus de 500 millions d'al de long comportant 100 000 galaxies. Notre galaxie fait partie de ce gigantesque ensemble appelé Laniakea, ce qui signifie horizon céleste immense en hawaïen.

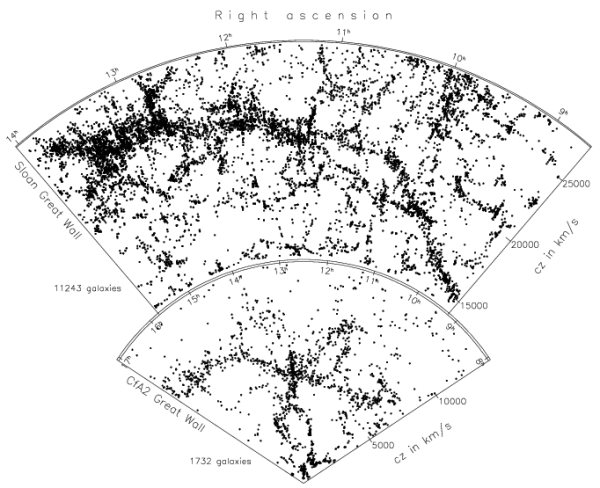

A très grande échelle, les superamas s'enchaînent en formant des filaments. Certains filaments de taille particulièrement gigantesque ont été découverts durant les dernières décennies, suite à des programmes scientifiques d'observation de très grande ampleur. Ainsi, le grand mur de Sloan a été découvert en 2003.

Un quasar est une galaxie rendue extrêmement lumineuse par des phénomènes énergétiques intenses qui se produisent autour de son centre, occupé par un trou noir très massif. Grâce à cette luminosité, on détecte des quasars à des distances énormes. En 2011, l'Observatoire Européen Austral (ESO) a annoncé la découverte d'un quasar situé à 12,9 milliards d'années-lumière: ULAS J1120+0641. En 2012, un immense groupe de quasars a été détecté à 9 milliards d'années-lumière, s'étendant sur 4 milliards d'années-lumière de long, 2 milliards d'années-lumière de haut et 1,2 milliards d'années-lumière d'épaisseur. En 2013, une structure encore plus grande a été découverte: le Grand Mur de Hercule-Couronne boréale, à 10 milliards d'années-lumière de distance. Ses dimensions sont de 9,6 milliards d'années-lumière de long, 7 milliards d'années-lumière de haut et 900 millions d'années-lumière d'épaisseur.

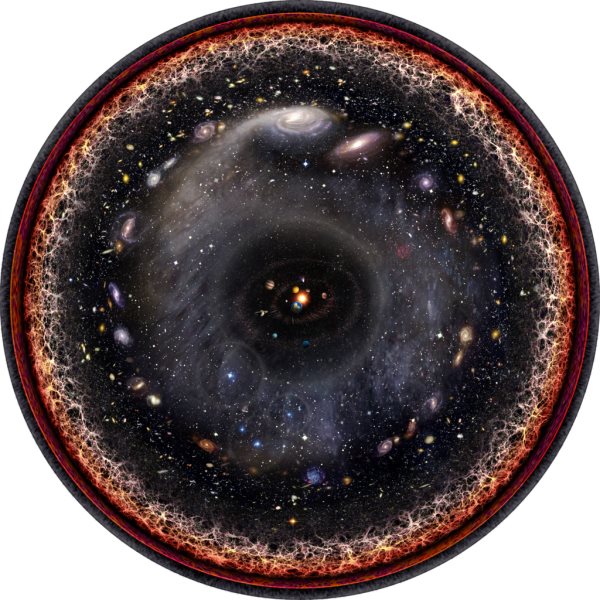

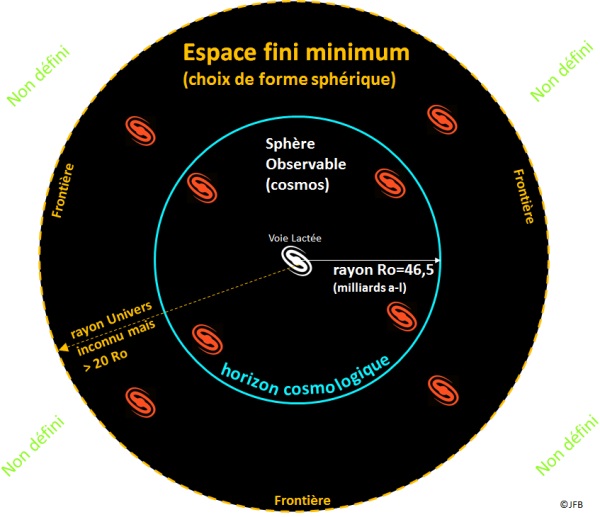

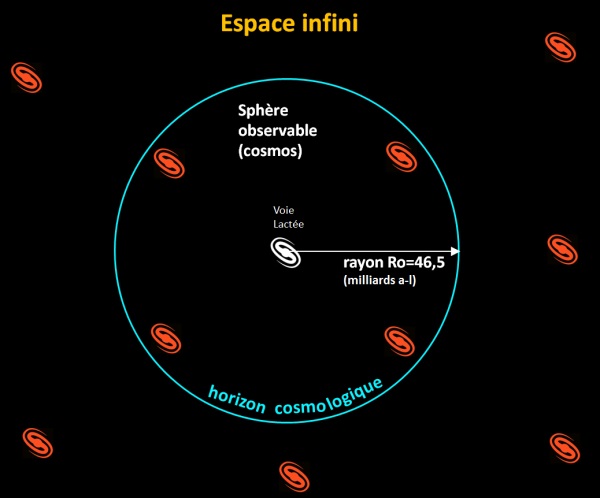

Comme les rayonnements émis par les astres ont une vitesse finie (vitesse de la lumière, 300 000 km/s) et comme les premiers rayonnements observables ont été émis il y a un temps fini, 13,8 milliards d’années (« âge de l’Univers » correspondant au temps écoiulé depuis le Big Bang), nous ne pouvons rien observer dont la lumière ait mis plus de 13,8 milliards d'années à nous parvenir. Il y a donc une limitation à ce que l'on peut observer: ce que l'on appelle sphère observable. Le contenu de cette sphère est appelé cosmos, et il ne faut pas le confondre avec l'Univers tout entier, qui est probablement beaucoup plus vaste. Quelle est la taille de la sphère observable ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le rayon de cette sphère n'est pas de 13,8 milliards d'années: car l'espace-temps se dilate depuis le Big Bang (on parle d'expansion de l'Univers), si bien que les objets que nous observons se sont éloignés depuis le moment où ils ont émis la lumière que nous percevons. Selon le modèle cosmologique admis actuellement par les scientifiques, la sphère observable a un rayon estimé à 46,5 milliards d’al, soit un diamètre de 93 milliards d'al.

On ne sait pas si l’Univers est spatialement fini ou infini. Dans l’hypothèse d’un Univers spatialement fini, et compte tenu des observations réalisées dans la sphère observable, on estime que sa taille est au minimum de 20 fois la taille de la sphère observable, soit 2 000 milliards d’al environ. Dans ce cas, qu'y a-t-il au-delà ? Rien, pas même le vide ! Car, par définition, l'Univers contient tout ce qui existe. C'est pourquoi, dans l'illustration ci-dessous, tout ce qui est situé "à l'extérieur" de l'Univers, est marqué "non défini".

Un Univers spatialement infini semble poser moins de difficulté de représentation qu'un Univers fini. Mais c'est un défi pour l'esprit: le cosmos que nous observons n'est plus qu'une portion négligeable de l'Univers ! Et l'infinitude ouvre la possibilité de troublantes réplications (un monde absolument identique au nôtre pourrait exister ailleurs...). Les astrophysiciens tentent de décrire l'Univers dans sa globalité, en faisant appel à des modèles théoriques. Consultez la bonne littérature (*) pour vous en faire une idée !

(*) Pour aller encore plus loin, découvrez le livre de Jean-François Becquaert, Le Sahara vient des étoiles bleues. Nous en avons reproduit certains éléments avec l’aimable permission de l’auteur et de l’éditeur. Une partie du livre est consacrée à la description des grandes structures cosmiques, dans un style qui invite à l’émerveillement.

La TVA est calculée en fonction du pays de livraison, pour les pays de l’Union Européenne. À votre arrivée sur le site, nous nous efforçons de déterminer automatiquement votre pays mais cela ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez préciser le pays de livraison sur la page “panier” ou lors de la finalisation de votre commande.

Nous avons mis à jour le prix TTC en fonction du taux de TVA applicable dans le pays de livraison

Pour une livraison hors Union Européenne, les prix indiqués sont hors taxes et hors droits de douanes éventuels. Des taxes et droits peuvent vous êtes réclamés à la livraison.

Nous vous invitons à consulter la réglementation propre à votre pays pour en connaître le montant, en fonction de la catégorie de produit concernée (livres, matériel optique etc.)