Votre panier est vide !

La prévisualisation du panier, ne peut pas fonctionner sans Javascript d'activé !

Le 21 juillet 2019 a marqué les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune. Une occasion de revenir sur l’extraordinaire voyage de la mission Apollo 11, un pari fou remporté haut la main par Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin.

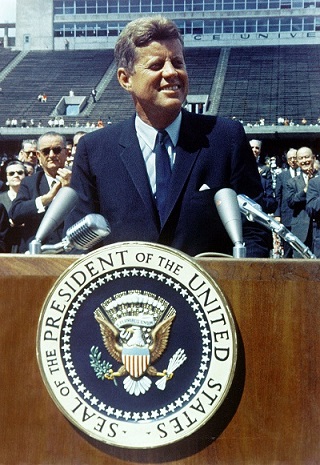

La première personne à avoir contribué au premier pas de l’Homme sur la Lune est sans nul doute le 35e président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy. Le 25 mai 1961, quelques mois à peine après son entrée en fonction, il lance le programme spatial Apollo.

Dans un contexte de course à l’espace avec l’Union soviétique, l’objectif des missions Apollo était dès le départ de poser un vaisseau habité sur la Lune avant la fin des années 1960. Une manière, au cœur de la guerre froide, de prouver la supériorité des États-Unis en matière de lanceurs, une technologie très proche de celle des missiles. Mais un défi colossal, puisque les Américains n’avaient même pas encore réalisé de vol orbital…

À l’époque, l’URSS avait déjà multiplié les premières mondiales, comme placer un satellite en orbite (Spoutnik 1) en 1957, puis un être vivant, la chienne Laïka. Même si celle-ci avait succombé au stress et à la surchauffe de l’habitacle quelques heures seulement après le lancement de Spoutnik 2…

Ce sont aussi les Soviétiques qui parvinrent les premiers à faire s’échapper une sonde de l’attraction terrestre, à envoyer Luna 2 s’écraser sur la Lune ou à photographier la face cachée de notre satellite.

Premiers également à ramener des occupants vivants après un séjour dans l’espace, les chiens Belka et Strelka de Spoutnik 5, à effectuer un survol de Vénus avec Venera 1 ou même à envoyer le premier homme dans l’espace, Youri Gagarine à bord de Vostok 1.

Mais qu’à cela ne tienne : en 1961, alors que la Nasa (National aeronautics and space administration) n’a que quatre ans d’existence, les Américains entament le programme Apollo.

Le programme Apollo tient son nom du dieu grec des arts et de la lumière Apollon. À noter que les Soviétiques sont plus pragmatiques avec Vostok qui signifie « est » ou Spoutnik « satellite »… Apollo constitue un défi technique et organisationnel sans précédent. Il se compose de trois éléments principaux : les lanceurs Saturn, le module de commande et de service (CSM) et le module lunaire (LEM ou LM).

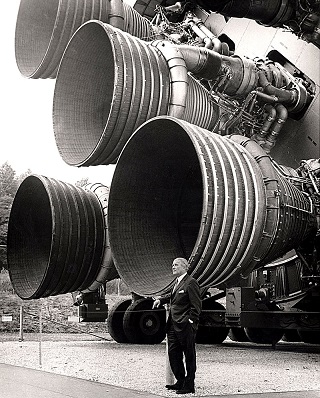

La famille des lanceurs Saturn est directement dérivée des technologies développées à l’époque pour envoyer les satellites militaires dans l’espace. La version définitive du lanceur lourd Saturn V de la mission Apollo 11 peut placer jusqu’à 140 tonnes en orbite basse et envoyer 41 tonnes vers la Lune. Alors qu’à la fin des années 1950, les lanceurs américains les plus puissants ne sont capables de lancer qu’une tonne et demi en orbite basse.

Le premier étage de la fusée est propulsé par cinq moteurs-fusée F-1 de 677 tonnes de poussée, le deuxième étage par cinq moteurs-fusée J-2 de 89 tonnes de poussée et le troisième par un seul J-2.

En 2019, le moteur-fusée F-1 à ergols (carburant) liquides et à chambre de combustion unique est toujours le plus puissant à avoir jamais été mis en service avec 2,5 tonnes d’ergols brûlés par seconde.

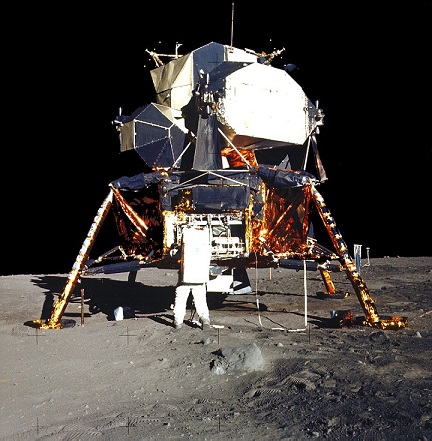

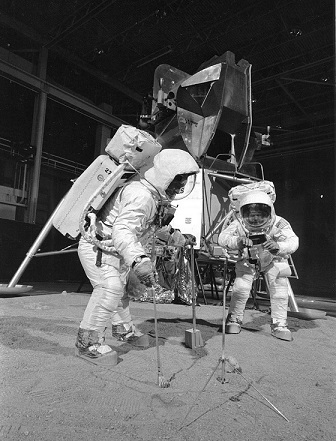

Le CSM est le véhicule spatial habité destiné à transporter les astronautes pendant les trois jours nécessaires pour parcourir 350 000 kilomètres de la Terre à la Lune, se placer en orbite autour de notre satellite, puis effectuer le voyage retour. Le LEM doit quant à lui faire atterrir sur la Lune deux des trois membres d’équipage du vaisseau Apollo avec des équipements scientifiques et leur permettre d’y séjourner de deux à quatre jours avant de décoller pour rejoindre le CSM.

Le recrutement des astronautes s’effectue à peu de choses près sur les mêmes critères que pour le programme Mercury (1958-1963) qui avait – enfin – permis le premier vol spatial habité américain : Alan Shepard à bord de Mercury 3 le 5 mai 1961.

Et il fallait être bien courageux, ou un peu fou, pour se lancer dans l’aventure Apollo. Après les missions Apollo 1a, 2 et 3 en 1966, la première mission habitée Apollo 1 connut une fin dramatique. Un court-circuit déclencha en effet un incendie du module de commande lors d’une répétition – au sol ! – en conditions réelles le 27 janvier 1967. L’incident provoqua la mort des astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee.

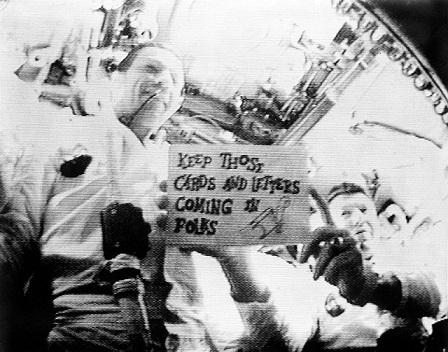

De novembre 1967 à avril 1968, les missions Apollo 4, 5 et 6 sans équipage ont ensuite permis de renforcer la sécurité en effectuant des tests lanceurs. Puis, en octobre 1968, Apollo 7 devient la première mission américaine à envoyer une équipe de trois hommes dans l’espace et à diffuser des images pour la télévision.

Seconde mission habitée, Apollo 8 somme plusieurs premières : sortie de l’orbite terrestre par des hommes, mise en orbite autour d’un autre astre que la Terre, vision directe par l’Homme de la Terre dans sa globalité, de la face cachée de la Lune et d’un lever de Terre depuis notre satellite naturel. Son importance est aujourd’hui masquée par le succès, six mois plus tard, d’Apollo 11.

Les vols habités Apollo 9 en orbite terrestre basse, puis Apollo 10, qui s’approcha à seulement 15 kilomètres de la Lune, ont servi de tests finaux pour Saturn V, le CSM et le LEM.

Les trois petits veinards qui prennent place à bord du vaisseau spatial de la mission Apollo 11 sont Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Ancien pilote d’essai, Armstrong est recruté par la Nasa en 1962 et démarre sa carrière d’astronaute aux commandes de la mission Gemini 8 qui réussit pour la première fois à faire la jonction entre deux vaisseaux dans l’espace. Il est le commandant d’Apollo 11 et le pilote du module lunaire Eagle.

Edwin « Buzz » Aldrin, ex pilote de chasse et diplômé du MIT, est le premier pilote à s’être entraîné dans une piscine. Il a commandé la mission Gemini 12 en 1966 destinée à montrer que l’Homme pouvait travailler efficacement dans l’espace, notamment lors de sorties extravéhiculaires. Pendant Apollo 11, il doit accompagner Armstrong sur le sol lunaire.

Enfin, Michael Collins qui a lui aussi effectué deux sorties extravéhiculaires pour Gemini 10, est le pilote du module de commande mais n’aura pas la chance de fouler le sol de notre satellite.

Le 16 juillet 1969, c’est le grand jour. Armstrong, Aldrin et Collins s’apprêtent à décoller pour la mission qui va marquer l’histoire…

« Trente secondes et décompte. Les astronautes disent qu’ils se sentent bien. T-25 secondes. Vingt secondes et décompte. T-15 secondes, le guidage est en interne. 12, 11, 10, 9… Début de la séquence d’allumage… 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0… Tous les moteurs sont allumés. Décollage ! Nous avons un décollage… À 13h32, décollage d’Apollo 11. Le pas de tir est vide… »

Après trois jours de voyage, le vaisseau spatial d’Apollo 11 se place en orbite autour de la Lune, effectue 13 révolutions, puis le LEM se sépare du module de commande et de service et entame sa descente vers le sol lunaire.

Les six missions Apollo qui ont aluni se sont posées vers l’équateur de la Lune, où alternent 14 jours de jour et 14 jours de nuit. Sur les six, le pilote automatique n’a jamais fonctionné à 100 %, il a toujours fallu l’intervention de l’Homme…

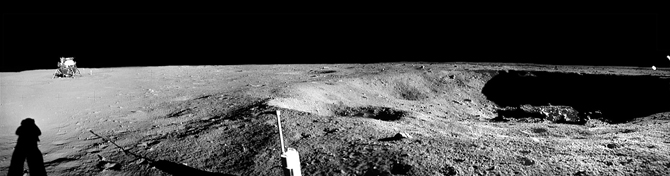

Enfin, le module lunaire se pose dans la mer de la Tranquillité le dimanche 20 juillet 1969 à 20h17.

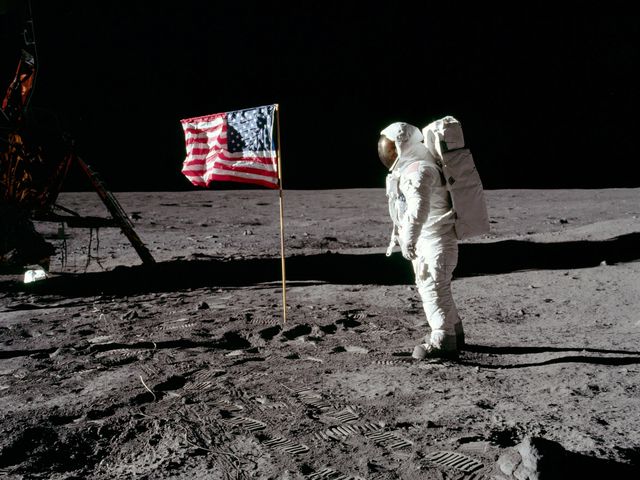

Finalement, le 21 juillet 1969 à 2h56, Neil Armstrong pose son pied gauche sur la surface lunaire…

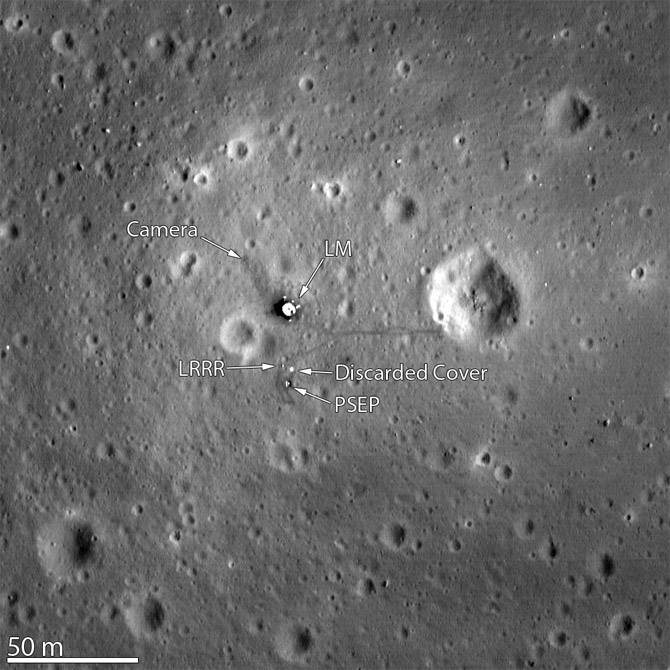

Contrairement aux missions ultérieures qui prévoyaient plus de temps ou bénéficiaient d’un rover, les activités d’Armstrong et Aldrin à la surface de la Lune n’ont duré que 2 heures et 30 minutes, toutes cantonnées à un petit périmètre autour du LEM. En comparaison, l’équipage d’Apollo 17 a par exemple parcouru plus de 36 kilomètres à bord de son véhicule lunaire pour un peu plus de 22 heures d’exploration.

La Nasa a mis le paquet pour que la retransmission des images de la mission vers la Terre se déroule sans encombres. Au total, les premiers pas sur la Lune ont été diffusés en direct sur l’ensemble de la planète et suivis par 500 à 600 millions de téléspectateurs !

Les astronautes d’Apollo 11 ont ramené sur notre planète 22 kilogrammes de roches lunaires, auxquels s’ajouteront les 360 kilogrammes des missions ultérieures du programme Apollo, et quelques grammes des missions Luna.

Les échantillons de l’astre ont évidemment été très étudiés. Il ressort de ces travaux que ces roches sont presque vierges de différents éléments chimiques comme l’eau, le dioxyde de carbone, ou des matériaux qui ont été hydratés en général. De telles roches n’ont encore jamais été découvertes sur Terre.

Aujourd’hui, 70 pierres de Lune issues du programme Apollo sont exposées dans le monde, dont une au Muséum d’histoire naturelle de Nantes et une au Palais de la Découverte à Paris.

À la suite d’Apollo 11, les missions du programme se sont succédées jusqu’en 1975. Apollo 17 a transporté Eugene Cernan et Harrison Schmitt, qui sont les derniers hommes à avoir foulé le sol de notre satellite naturel. À ce jour, 12 astronautes ont marché sur la Lune, tous Américains.

Mais depuis la fin de la guerre froide, les raisons d’investir des sommes proches de l’absurde dans une mission lunaire habitée – plus de 150 milliards de dollars actuels pour le programme Apollo – sont bien moins nombreuses. Aujourd’hui, pour envoyer 1 kilogramme sur la Lune, il faut environ 1 million d’euros.

Promulgué le 21 décembre 2020, le dernier budget de la Nasa pour l’année 2021 s’élève à 23,27 milliards de dollars. Un montant en hausse, qui avait notamment été inspiré par le souhait de Donald Trump de renvoyer des hommes sur la Lune en 2024 grâce au programme Artemis. Mais les demandes pour le financement de l’alunisseur Human Landing System (HLS), seul équipement manquant à la mission, ont été revues à la baisse : 850 millions de dollars budgétisés au lieu de 3,3 milliards.

En avril 2021, le développement du HLS a été confié à la société SpaceX. Artemis III devait, selon le planning initial, amener un équipage mixte de deux astronautes sur la Lune pour un séjour d’une durée de 6 jours et demi en 2024. Toutefois, la situation économique tendue pourrait bien pousser l’actuel président des Etats-Unis Joe Biden à reporter la mission à 2026, voire 2028.

Pour en savoir plus, découvrez nos dossiers sur la nature de la Lune, le programme lunaire chinois ou les futures missions d’exploration humaine.

La TVA est calculée en fonction du pays de livraison, pour les pays de l’Union Européenne. À votre arrivée sur le site, nous nous efforçons de déterminer automatiquement votre pays mais cela ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez préciser le pays de livraison sur la page “panier” ou lors de la finalisation de votre commande.

Nous avons mis à jour le prix TTC en fonction du taux de TVA applicable dans le pays de livraison

Pour une livraison hors Union Européenne, les prix indiqués sont hors taxes et hors droits de douanes éventuels. Des taxes et droits peuvent vous êtes réclamés à la livraison.

Nous vous invitons à consulter la réglementation propre à votre pays pour en connaître le montant, en fonction de la catégorie de produit concernée (livres, matériel optique etc.)