Votre panier est vide !

La prévisualisation du panier, ne peut pas fonctionner sans Javascript d'activé !

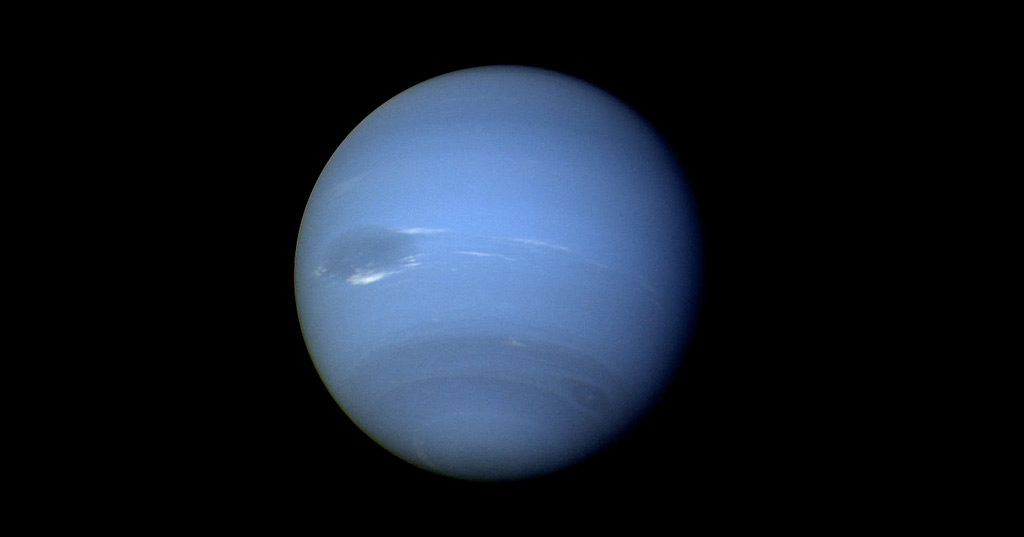

Plus lointaine planète du Système solaire, Neptune est un monde coloré quelque peu méconnu. Et si vous tentiez de l’observer ?

LA VISIBILITÉ DE NEPTUNE EN BREF

• au printemps 2024 en fin de nuit ;

• à partir d’août 2024 en fin de soirée ;

• conditions d’observation idéales en septembre et octobre 2024 ;

• de novembre 2024 à février 2025 en première partie de soirée.

Neptune est la plus petite planète gazeuse du Système solaire. C’est aussi la plus éloignée, avec une distance moyenne de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Des caractéristiques qui ne facilitent pas son observation ! Contrairement aux autres planètes, Neptune n’est pas visible à l’œil nu. Cependant, elle est accessible avec une lunette ou un télescope : un petit défi que nous vous proposons de relever !

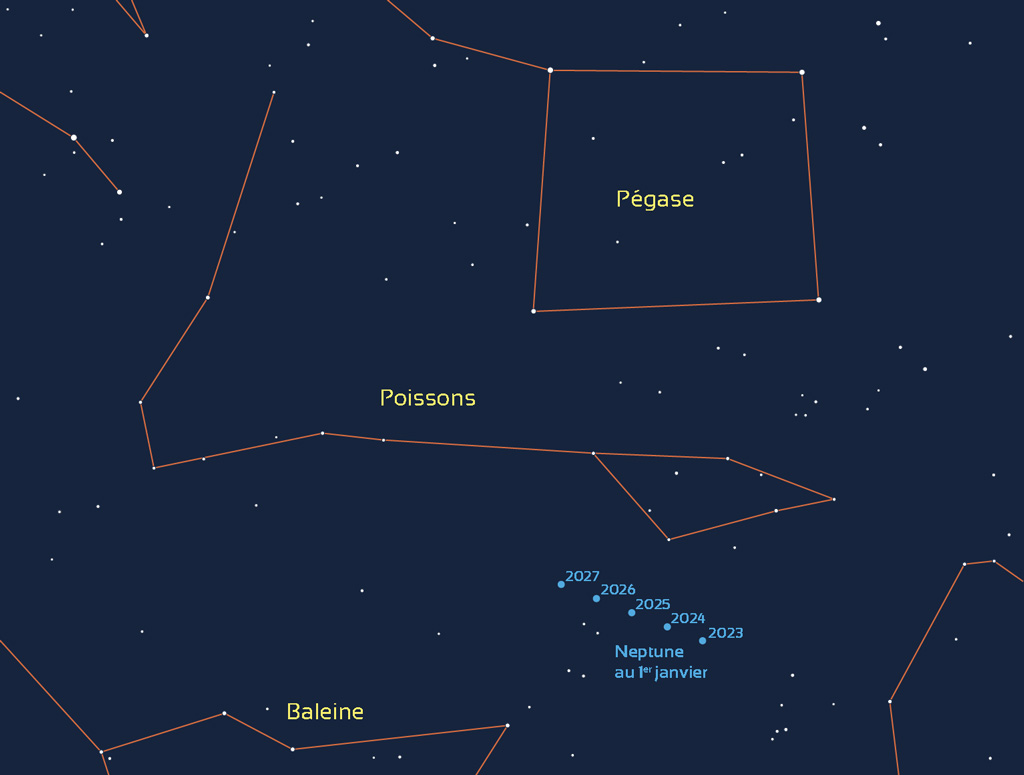

Située sur une orbite lointaine, la planète Neptune met du temps pour accomplir un tour autour du Soleil : presque 165 ans ! En conséquence, son mouvement apparent est très lent dans le ciel. En mars 2023, la planète est entrée dans la constellation des Poissons et elle y restera jusqu’en… 2040 ! Elle fera toutefois de brèves incursions dans les constellations de la Baleine de temps à autre. C’est donc du début de l’été à la fin de l’hiver qu’il faut partir à sa recherche puisque c’est durant cette période que la constellation des Poissons est visible.

En 2024-2025, Neptune se trouve à environ 40 degrés au dessus de l’horizon aux latitudes tempérées de l’hémisphère nord lorsqu’elle passe au plus haut dans le ciel, plein sud : des conditions tout à fait intéressantes pour l’observer.

La magnitude de Neptune est légèrement inférieure à 8, ce qui la rend accessible dans n’importe quel instrument, même des jumelles. En pratique, c’est surtout avec une petite lunette ou un télescope que son identification est la plus simple car à faible grossissement comme par exemple aux jumelles, Neptune a l’aspect ponctuel d’une étoile. Il faut avoir la capacité de grossir au moins une centaine de fois pour commencer à distinguer vraiment son petit disque.

Visible en fin de nuit au printemps 2024, c’est à partir de septembre que les conditions d’observation de Neptune deviennent vraiment intéressantes. En effet, la planète est à l’opposition et donc au plus près de la Terre le 21 septembre, à 4,32 milliards de kilomètres. A ce moment, elle culmine dans le ciel en direction du sud vers 2h du matin (heure de Paris), mais est observable dès la nuit tombée entre l’est et le sud.

Durant les mois d’octobre et novembre, les conditions d’observation sont chaque jour un peu plus favorables puisqu’à la tombée de la nuit, la planète Neptune est de plus en plus haute dans le ciel : elle culmine au sud vers 1h (heure de Paris) le 1er octobre et vers 22h le 1er novembre.

En décembre, il faut désormais l’observer en début de nuit entre le sud et l’ouest, alors qu’elle a déjà passé son point culminant dans le ciel. Néanmoins l’arrivée précoce de la nuit en hiver autorise encore de belles observations.

Au début de l’année 2025, la période d’observation favorable de Neptune touche à sa fin. Il faut désormais débusquer la planète en tout début de soirée sur l’horizon ouest, mais elle est chaque jour plus basse. Durant la seconde quinzaine de février, elle se trouve progressivement noyée dans les lumières du crépuscule.

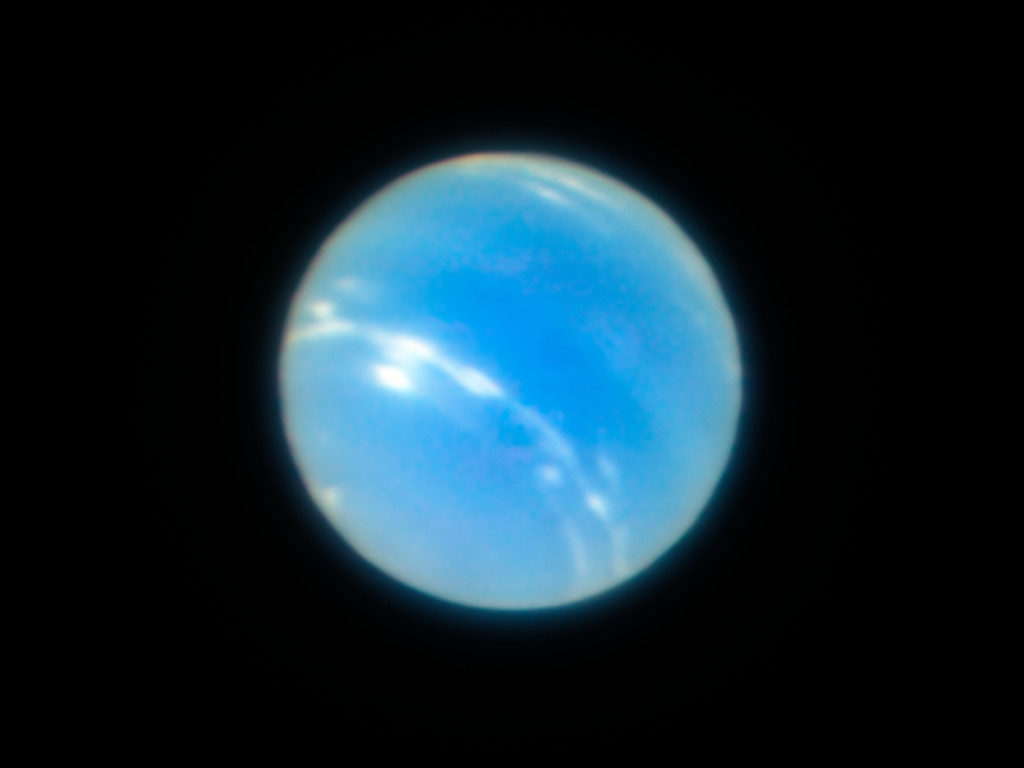

Bien que Neptune ait un diamètre presque quatre fois supérieur à celui de la Terre, son éloignement la rend minuscule lorsqu’on l’observe : elle mesure seulement 2,2 à 2,4 secondes d’arc. Pour être de bonne qualité, son observation doit donc se faire alors que la turbulence atmosphérique est la plus faible possible. Mais même dans ces conditions, il ne faut pas espérer y discerner des détails, surtout avec des instruments de diamètre inférieur à 200 mm.

Cependant, une caractéristique est très accessible et de plus, spectaculaire : sa couleur. La planète Neptune est bleue. Bleue comme un beau ciel diurne. Cette teinte est due à la présence de méthane dans son atmosphère. A faible et moyen grossissement, cette couleur est déjà reconnaissable. Elle est parfaitement discernable dès que le grossissement est de 100 fois et davantage, alors que le disque planétaire devient perceptible. Rien que pour cela, observer Neptune au moins une fois en vaut la peine car ne l’oublions pas, cette planète est aussi la plus lointaine du Système solaire !

Depuis quelques années, certains observateurs munis de télescopes de grand diamètre commencent à mettre en évidence des détails à la surface de ce monde lointain, grâce à des caméras toujours plus efficaces. Mais cette performance n’est accessible qu’aux spécialistes : le mieux est donc de se contenter d’admirer leurs images.

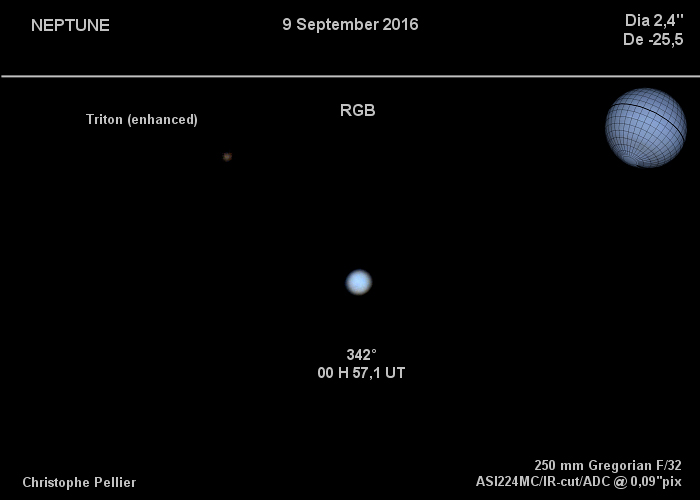

Pour les possesseurs d’instruments de plus de 250 mm, il est également possible de repérer le principal satellite de Neptune, Triton. Sa faible magnitude de 13,5 le rend délicat à observer, d’autant plus qu’il tourne autour de la planète et ne se trouve donc pas toujours au même endroit.

Pour cela, on prépare son observation à l’aide d’un logiciel comme par exemple Stellarium (gratuit) : recherchez-y la planète, paramétrez la date et l’heure probable d’observation (car le déplacement de Triton est perceptible d’heure en heure) et zoomez fortement pour faire apparaître le satellite, tout en gardant une ou deux étoiles environnantes pour vous orienter. Il ne reste alors plus qu’à comparer cette simulation avec ce que vous voyez à l’oculaire, en tenant compte des éventuelles inversions de votre optique pour identifier Triton parmi les étoiles.

Nous vous souhaitons un bon voyage aux confins du Système solaire !

Pour d’autres informations sur cette planète, lisez Neptune, une planète mystérieuse.

La TVA est calculée en fonction du pays de livraison, pour les pays de l’Union Européenne. À votre arrivée sur le site, nous nous efforçons de déterminer automatiquement votre pays mais cela ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez préciser le pays de livraison sur la page “panier” ou lors de la finalisation de votre commande.

Nous avons mis à jour le prix TTC en fonction du taux de TVA applicable dans le pays de livraison

Pour une livraison hors Union Européenne, les prix indiqués sont hors taxes et hors droits de douanes éventuels. Des taxes et droits peuvent vous êtes réclamés à la livraison.

Nous vous invitons à consulter la réglementation propre à votre pays pour en connaître le montant, en fonction de la catégorie de produit concernée (livres, matériel optique etc.)