Votre panier est vide !

La prévisualisation du panier, ne peut pas fonctionner sans Javascript d'activé !

La planète Mercure permet d’intéressantes observations… à condition de ne pas manquer ses courtes périodes de visibilité !

LA VISIBILITÉ DE MERCURE EN BREF

• du 23 février au 15 mars 2025, le soir vers l’ouest ;

• du 10 juin au 10 juillet 2025, le soir près de l’horizon nord-ouest.

• du 18 août au 3 septembre 2025, le matin vers l’est.

• du 29 novembre au 25 décembre 2025, le matin près de l’horizon sud-est.

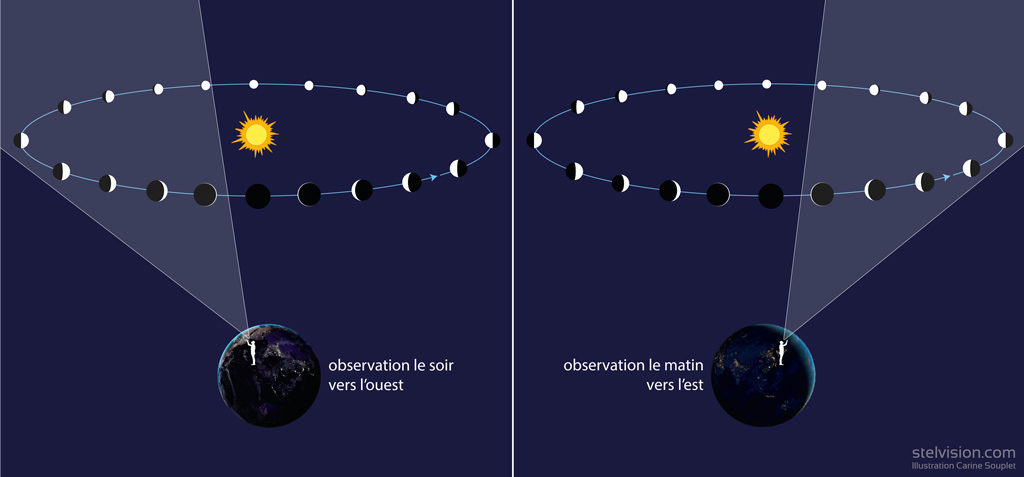

Mercure est la planète la plus proche du Soleil, à une distance moyenne de 58 millions de kilomètres. Vue depuis la Terre, elle ne s’éloigne jamais beaucoup du Soleil et se recherche donc toujours près de l’horizon, au maximum à une quinzaine de degrés de hauteur. Parce qu’elle n’est visible au mieux que durant deux heures, le soir vers l’ouest et le matin vers l’est, on l’observe assez peu. Et pourtant, elle se repère à l’œil nu et n’est pas dénuée d’intérêt dans un instrument !

La planète était en effet déjà observée il y a plusieurs milliers d’années par les Sumériens, les Babyloniens ou encore les Égyptiens. Mais ce sont les Grecs qui ont compris que le point lumineux qu’ils voyaient à l’ouest le soir et celui qu’ils voyaient à l’est le matin correspondaient au même astre. Étant donnée sa rapidité, ils désignèrent cet astre comme Hermès, le messager des dieux muni de pieds ailés pour se déplacer plus vite. Hermès pour les Grecs, Mercure pour les Romains : c’est ce dernier nom qu’a retenu l’astronomie moderne.

Rapide, il faut en effet l’être pour observer Mercure, surtout aux latitudes moyennes. La planète n’y est jamais visible plus de trois semaines d’affilée dans des conditions acceptables. Sitôt un peu sortie des brumes de l’horizon, elle y replonge aussitôt ! Et bien que ses apparitions se déroulent alternativement le matin ou le soir à un intervalle de quatre à huit semaines, elle est souvent trop basse sur l’horizon pour qu’on puisse tenter de l’observer. Il faut donc profiter des quelques apparitions favorables de la planète la plus rapide du Système solaire !

Notez que si l’on a en revanche la chance de l’observer près de l’Équateur, les plages d’observations s’allongent et les périodes propices sont plus nombreuses car la planète s’élève bien plus haut dans le ciel. Une particularité liée au fait que la bande du ciel où circule Mercure (et toutes les planètes) est plus verticale que dans les régions tempérées.

Voici les prochaines périodes intéressantes pour identifier et observer Mercure aux latitudes de la France métropolitaine.

Lors de ses brèves apparitions, Mercure se repère à l’œil nu à condition de s’affranchir des difficultés liées à sa faible hauteur, mais aussi de la lumière du crépuscule ou de l’aurore. Si vous ne parvenez pas à localiser la planète alors que le ciel est encore clair, aidez-vous d’une paire de jumelles. Avec un peu de persévérance, il n’y a pas de grosse difficulté à accrocher Mercure à votre tableau d’observation.

Un dernier conseil pour les observations du soir : si vous ne localisez pas la planète et que le temps défile, pensez qu’elle peut tout simplement être déjà passée derrière l’horizon ! Il ne reste alors qu’à renouveler l’observation les jours suivants.

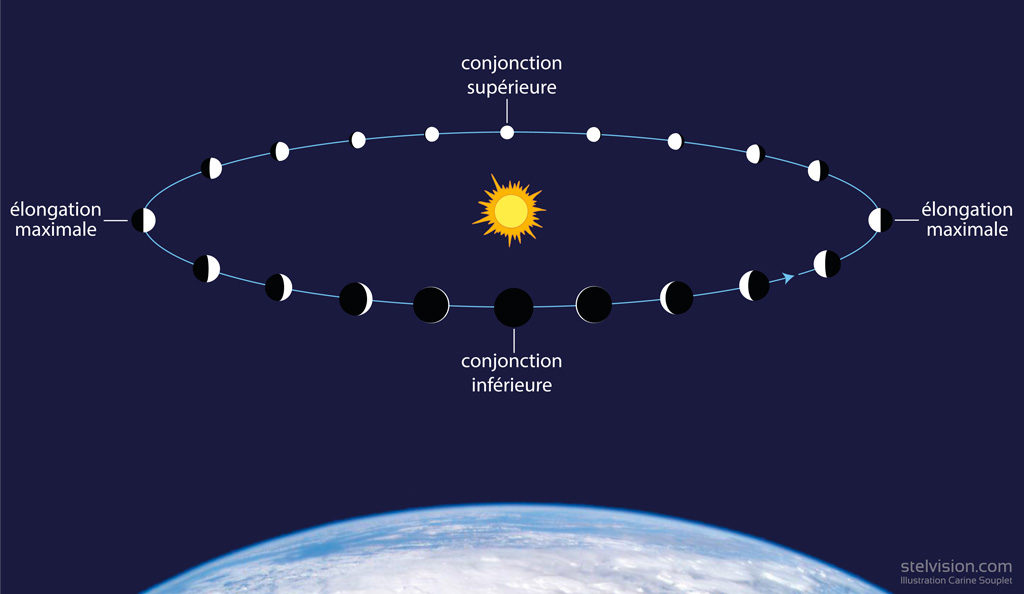

On peut évidemment pointer sa lunette astronomique ou son télescope en direction de Mercure. Gardez toutefois en tête que compte tenu de sa faible hauteur, la planète est souvent brouillée par la turbulence atmosphérique et quasiment aucun détail de surface n’est accessible aux petits instruments. En revanche, vous pouvez observer les phases de la planète. En effet, tout comme pour Vénus, Mercure est située entre le Soleil et la Terre, si bien que nous ne voyons quasiment jamais sa face éclairée en entier.

Lorsque Mercure nous présente entièrement sa face éclairée, la planète se trouve de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre : on dit qu’elle est en conjonction supérieure. Elle est alors inobservable car trop proche du Soleil. De plus, située au plus loin de nous (jusqu’à 220 millions de kilomètres), son diamètre apparent est minuscule (environ 4,5 secondes d’arc, dix fois plus petit que Jupiter) et présente bien peu d’intérêt !

Il devient possible de l’observer dès qu’elle s’éloigne de la conjonction supérieure. Mercure est alors très brillante car depuis la Terre, nous voyons une grande partie de la face éclairée, plus grande qu’un quartier. On dit que la planète est gibbeuse, comme pour la Lune.

Lorsqu’elle se trouve à l’une de ses élongations maximales (au plus loin du Soleil vu depuis la Terre), elle se présente sous la forme d’un quartier. Son diamètre apparent est alors un peu plus gros, de l’ordre de 8 secondes d’arc. C’est aussi le moment où Mercure se trouve au plus haut dans le ciel et c’est donc souvent ainsi qu’on la découvre pour la première fois ! Elle est encore relativement brillante à ce stade.

Enfin, lorsque Mercure se trouve entre le Soleil et la Terre, elle a la forme d’un croissant plus ou moins fin. Plus le croissant est mince et plus la planète est proche de nous. Son diamètre apparent peut atteindre 13 secondes d’arc lors de la conjonction inférieure, c’est à dire lorsque le Soleil, Mercure et la Terre sont alignés. Mais autour de cette position, il devient difficile de l’observer en raison de sa proximité apparente avec le Soleil et parce que son éclat baisse fortement.

Si vous observez Mercure plusieurs jours d’affilée, vous noterez sans peine que le changement de sa phase est perceptible quasiment de jour en jour. Ce phénomène est lié à la rapidité avec laquelle Mercure évolue sur son orbite. Alors, prêts à observer la planète la plus rapide du Système solaire ?

La TVA est calculée en fonction du pays de livraison, pour les pays de l’Union Européenne. À votre arrivée sur le site, nous nous efforçons de déterminer automatiquement votre pays mais cela ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez préciser le pays de livraison sur la page “panier” ou lors de la finalisation de votre commande.

Nous avons mis à jour le prix TTC en fonction du taux de TVA applicable dans le pays de livraison

Pour une livraison hors Union Européenne, les prix indiqués sont hors taxes et hors droits de douanes éventuels. Des taxes et droits peuvent vous êtes réclamés à la livraison.

Nous vous invitons à consulter la réglementation propre à votre pays pour en connaître le montant, en fonction de la catégorie de produit concernée (livres, matériel optique etc.)